生粋のNotionユーザがobsidianを導入した話

想定読者:

- obsidianの導入を検討し始めた

- obsidianって何か知りたい

- Notionとの違いを知りたい

はじめに

最近Obsidianを導入しました。 以下、私の簡単なプロフィールです。

- 情報系専攻理系大学院生

- 趣味でWebサービス開発等行っている

- 学部2年からNotionを使ってバイトや勉強等を管理

- 普段からよく考え事をする

もし何か共通項があれば、読者の方もObsidianが魅力的に映るかもしれません

1. Obsidianとは

Obsidianとはざっくりいうと「ローカルで動くマークダウンエディタを便利にしたやつ」です。 クロスプラットフォームで開発されているため、MacやWindows, iPhoneなど様々なデバイスで使うことができます。 料金プランについてはいくつか用意されているようですが、個人で使う分には無料で満足に使うことができます。

2. Obsidianの良いところ3選

個人的に上記の3つがObsidianの良い点だと感じています。一つずつ説明していきます。

i. ローカルでサクサク動く

Obsidianは前述の通り、ローカルで動くマークダウンエディタです。

そのため、インターネットにつながっていない状態でも快適に情報を参照したり、記録することが出来ます。 Notionだとよく出先でイベントに参加してそのメモを取ろうとしたり、何か考え事をしたりする時にネット環境が芳しくなく、思うようにメモが取れない時があります。 その心配がない点が良い点の一つだと思っています。

ii. 階層タグ機能

Obsidianはマークダウンエディタと言いましたが、もちろんただのマークダウンエディタではありません。 Notionと同様に各ページにプロパティを用意して管理することが出来ますし、様々なショートカットにより快適にマークダウンを記述することが出来ます。

ただなんといっても一番の目玉機能はタグ機能ではないかと思っています。

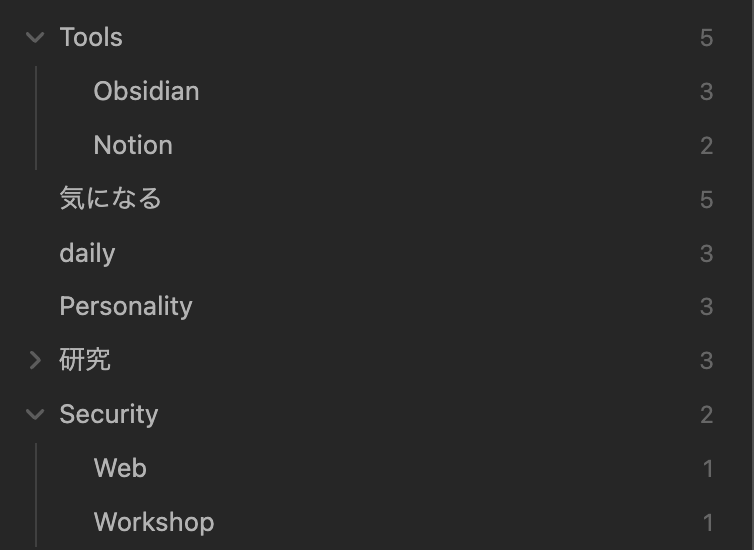

Obsidianの各ノートには#セキュリティや#nextjsのようにタグ付けをすることが出来ます。ページにタグ付けをすることの何が嬉しいか、それはフォルダ構成に悩まされることがないということです。 Notionはデータベースにはタグをつけることが出来ますが、全てのページにつけることができるわけではないため、基本的にフォルダの階層分けによってページを整理することになると思います。

e.g.)研究メモのページであれば「大学ページ」→「研究メモ」のように。

ページが少ないうちはいいのですが、メモの量が膨大になってきてどんどんネストが深くなっていくと欲しい情報まで辿り着くのに時間がかかります。そのため私は頻繁にメモするノートを毎日使うページにメンションして使用していたのですが、正直新規ページができるたびにメンションするのは手間ですし、よくアクセスするページが増えると毎日使うページがメンションだらけになってしまいます。

そこで活躍するのがタグ機能です。 各ページにタグを載せておけばその内容で検索することですぐに必要なページにリーチすることが出来ます。 Notionでもページ検索できるけれど、タイトルを覚えていない、なんてことありませんか?それが解決します。

(Notionでも全てタグで管理すると言ったことは全てを同一データベースに突っ込んだり、リレーション、ロールアップをこねくり回したら出来なくもないと思いますが手間が掛かります。)

また、ただタグを付けられるだけでなく、階層化してタグを設定することが出来ます。

例えば、フロントエンドを勉強していてajaxをメモしたい時、#ajaxと付けますよね。

ただ、もしかすると今後オランダのサッカーチーム、Ajaxのことがメモしたくなってそのタグも#ajaxとすると、#ajaxで検索したときにフロントエンドのページもサッカーのページも出てきてしまって困るかもしれません。

(すいません、当方、サッカーが好きなものでサッカーチームを引き合いに出してしまいました)

その場合はそれぞれ#web/ajaxと#soccer/ajaxという風にタグ付けすればいいのです。

もちろん、#ajaxで検索することもできますが、#web/ajaxという風に絞って検索することもできます。

このような直感的にタグ付けすればいいので、新規のページを作成する際にこのページをどこに配置しようなどと頭を悩ませる必要はなく、適当にノートを作って適当にタグをつければいいのです。

これはメモアプリにおいてかなりのアドなのではないでしょうか?

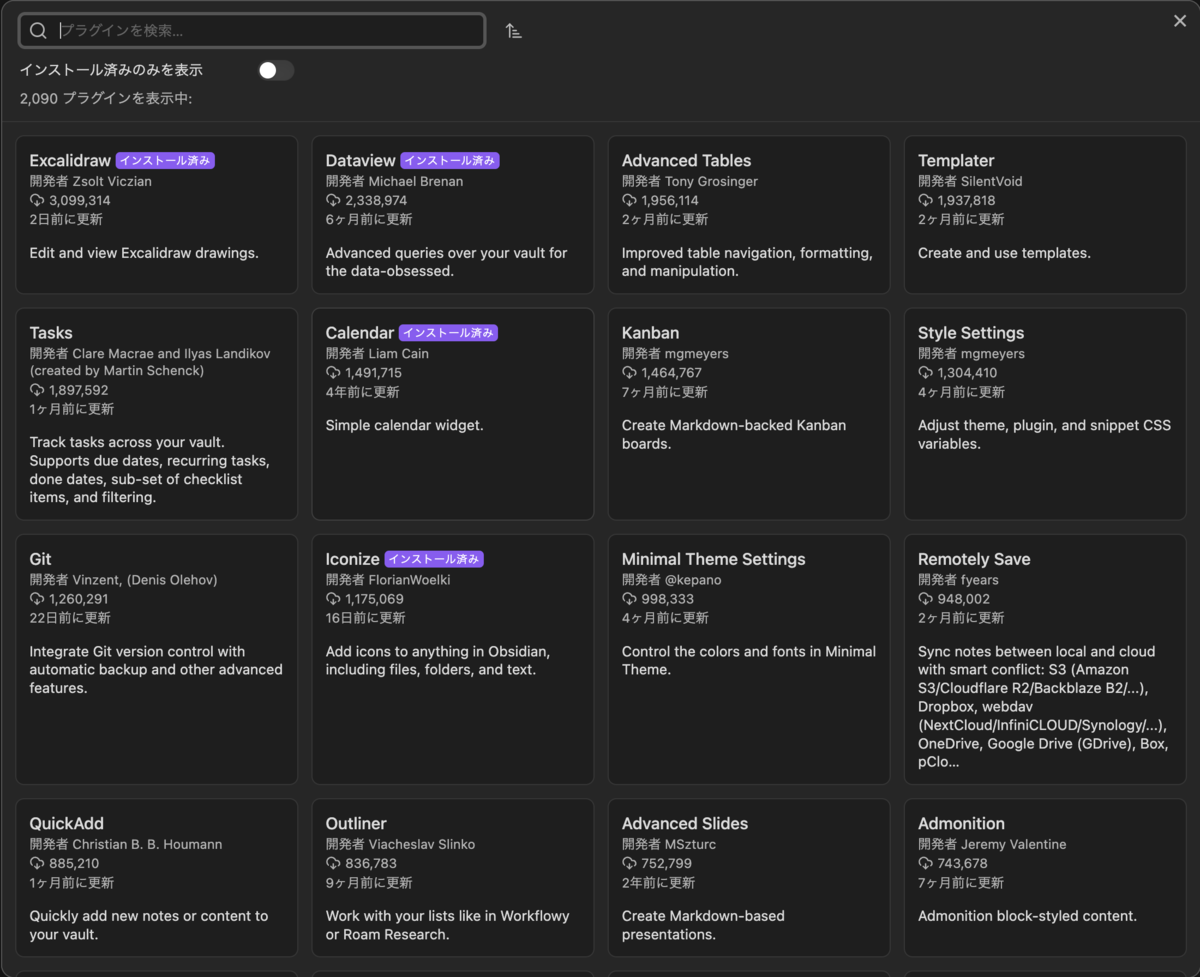

iii. 必要に応じて拡張できるプラグイン

Notionって本当になんでもできますよね。わかります。

ただ、なんでも出来すぎやしませんか?機能多すぎませんか?自分に最適化されてる感じなくないですか?

その点、Obsidianはボトムアップ方式で必要な機能があれば豊富なプラグインを用いて導入したり、必要な時には自分でプラグインを作ったりして自分で"育て上げる"ことが出来ます。

正直この点については合う合わないあると思いますが、私はこの育て上げる感じが好きで現在愛着が湧きまくっています笑

メモアプリに求めること

ここまでObsidianについて簡単に紹介してきましたが、ここで一旦私がメモアプリ(情報管理ツール)に求めることを整理しておきます。私は以下のようなことが大切だと思っています。

- 欲しい情報へのアクセスのしやすさ

- ワークスペース内の欲しい情報にアクセスしやすい

- 体系的に管理が行える

- 視認性(視覚化の難易度、カスタマイズ性)

- シンプルにドキュメントが見やすい

- 図式化しやすい

- 共有のしやすさ

- 組織で運用する場合の共有のしやすさ

- 書き初めのハードルが低い

- 書く場所を準備するまでのハードル

- 記述方法の用意さ

Notion vs. Obsidian

上記を踏まえた上でNotionとObsidian結局どっち使っているか? 結論、私は併用しています。 ではどのように併用しているか。

- 日々考えたこと、学んだこと系はObsidian

- 誰かに共有する情報、タスク管理はNotion

という風に使い分けています。

このように使い分けているのにはNotionとObsidianそれぞれに異なる強みがあるからです。

Notionはご存知の通りなので、Obsidianでやるのか、Obsidianでやらないのかだけ説明します。

まず、上記のことをObsidianでやる理由ですが、前述の通り描き初めまでのハードルの低さ、欲しい情報へのアクセスのしやすさが圧倒的にObsidianの方が優れているからです。

では逆になぜ共有する情報やタスク管理はObsidianでやらないのか。

共有に関してはObsidianは課金しないと周囲に共有できないからです。というかその点はNotionが共有しやす過ぎるので圧倒的にNotionに軍配が上がります。

タスク管理については機能どうこうより個人的な使い方の問題でもありますが、Notionはdynamicな情報を、Obsidianはstaticな情報をページで管理しようと考えているからです。(情報は全てdynamicなものなので正確ではない)

ここの部分はまだうまく言語化出来ていないのでうまく説明できないのですが、変化の過程を残しておきたいならObsidian、そうでなく状態のステータスのみ一元管理するのであればNotionという使い方をしているので上記のようになっています。

ただこの点はまだ私がObsidian入門者のため、慣れてきたら心変わりするかもしれません。

結論

長くなりましたが、NotionとObsidian一長一短です。 自分が情報管理メモアプリに何を求めるかによってどちらを使うか、どう使い分けるか変わってくると思います。ただ、Obsidianは触ってて本当に楽しいのでぜひ一回くらい遊んでみてください!(個人的にObsidianの日本語の記事が依然として豊富でないから日本人の強強ユーザを増やしたいお気持ち)

使ってみてよかったプラグインや具体的なObsidianの使いかたなどはまた別でまとめようと思います。

seccamp - 東京MC2024参加直後感想

はじめに

4/27~4/28の二日間に渡って東京で行われたセキュリティキャンプに参加してきました。 かなり濃密かつモチベが高まった二日間だったので、勢いそのままでキャンプ直後のマクドで振り返ってみたいと思います。

とはいっても講義の内容をまとめるのはまたの機会にして、本記事ではこの二日間で僕自身のセキュリティに対するモチベの向上などを中心にまとめ、その副産物としてこの記事を読んだ人が少しでも「セキュキャン良さそう、もっと知りたいなぁ、調べてみるかぁ」ってなったらいいなと思いながら書いていきます。(小並感)

セキュリティキャンプについて

セキュリティキャンプ、通称seccampはIPAのホームページで以下のように説明されています。

「セキュリティ・キャンプ」は、学生に対して情報セキュリティに関する高度な技術教育を実施し、次代を担う情報セキュリティ人材を発掘・育成する事業です。2004年に開始され、現在はセキュリティ・キャンプを首都圏で毎年1回、ミニキャンプを毎年各地で10回程度開催しています。 セキュリティ・キャンプ及びミニキャンプへ参加するには、応募課題を提出し、書類審査に通過する必要があります。

簡単に言うとセキュリティ技術を中心に最先端のIT技術について無償で学ぶことができる勉強会です。 セキュキャンにも全国大会や地方大会など種類があるのですが、今回参加したのは地方大会です。 過去に全国大会にも参加しているので、全国大会が気になる方は拙文ですが、過去に書いたこちらの記事を参考にしたり、参加者の多くの方が記事にしていると思うので、調べてみたりしてください。

参加の動機

今回約4年ぶりにセキュキャンに参加したわけですが、動機は主に2点あります。

1点目は、就職先の業界が確定したこと、2点目はM2になって大学での活動が研究活動だけになったことです。

今年に入り、ありがたいことに企業から内々定をいただき、セキュリティを専門に扱う職種に就くことが決まりました。

セキュリティ業界に決めた理由にも実はセキュキャン全国大会参加の経験から来ているのですがここでは割愛します。

それと同時に、学生生活も残すところあと一年になり研究活動だけではなく、より成長できる一年にしたいと考えた結果、参加を決めました。

そのため、参加当初はこの二日間でセキュリティ技術の今を知り、この1年の独学の指針になったらいいなぁくらいのテンションでした。

徐々に感じる"無力感"

そんな軽い気持ちで参加した僕ですが、講義が始まって間もなく無力感を感じ始めました。 ここでの無力感とは、「言ってることが全然わからない、難しい!」とか言った無力感ではないです。 むしろ、そういった躓いている受講生に対して優しく丁寧に教えている講師の方やチューターを見て感じたものです。 (重ねて言いますがセキュキャンはすごく丁寧に教えてくれます。うまく実装できるかな、、、といった不安は全くの不要です)

と言うのも、講師の方やチューターの方はセキュリティキャンプ全国大会のOBなのです。 それも至極当然と言えば当然なのですが、過去にセキュリティキャンプに参加した人がチューターや講師として教えている傍らでポケ〜っと(仮にも)全国大会参加者の自分が受講していていいのか、と。 もちろん、受講すること自体は当然していいですし、むしろ機会があればどんどんするべきだとは思います。 ただ、OBの僕はこの事業に対して受け身すぎる、、、あまりにも。 とかいろいろ込み上げてくるものがありましたが、一旦それらはおいておいてセキュキャンめっちゃ楽しみました。

やっぱりセキュリティ面白い

そんなモヤモヤを抱えながら講義を受けたわけですが、やっぱりめっちゃ楽しかったです。 今回は、AI技術や、Webにおけるセキュリティや自動検知技術などをハンズオン形式で学んだのですが、とても面白かった。 普段研究ではどちらかといえば理論寄りのものを取り扱っているのですが、違った面白さがあります。 やっぱ面白い。セキュリティって。って思いました。

この事業に何か還元したい

そんな楽しいセキュリティミニキャンプを終えたわけですが、終わった後に込み上がってきたものは「セキュキャンに何か還元したい」と言う感情でした。 セキュキャンは完全無料でとんでもなく素晴らしい講義が受けられます。全国大会に至っては、5泊6日全部ご飯がついてきて交通費も出してもらってとんでもない講義が受けられて正直やばい。こんなに学習の機会、さらには強強の方達と知り合える機会ない。

そんな環境、事業に施しを受けてばかりで自分自身何もやっていない、還元できていない、還元したいと強く思いました。 そこで、残りわずかな学生生活ですが学生チューターに応募してみたり、ネクストキャンプに応募してみたり、自身が所属しているコミュニティに流布してみたり、、、やりようはたくさんあると思うので、とにかく後悔しないようにトライしまくりたいと思います。

(割と、学生のうちに後悔しないようにいろいろチャレンジしようマインドは持っていたのですが、そのベクトルがコミュニティに向くことは結構最近になってからな気がしています、、、ちょっと遅い、、、)

最後に

なんかポエムみたいなブログになりましたが、伝えたいこととしては、セキュキャン最高!ってことです。

ここまで最高って思えなかったら正直還元したいとかいう思考になっていないと思います。

受講生の方は若い方だと中高生の子からいてみんな楽しそうに帰っていくので、「セキュリティよくわかんないけど、ITは結構興味ある」っていう人は絶対挑戦してみるべきだと思います。

一応専門講座は応募時に簡単な課題がありますが、調べながら一生懸命やったらきちんと講師の方がその努力を見てくださいます。

「技術力が、、、」「知識まじない、、、」「うまくできるかな、、、」そう思う前に一回応募してみましょう。

いけるかどうかは選考が判断してくれます、僕らにできることはとりあえず挑戦!(自戒)

講師の方、チューターの方、本当にありがとうございました!

それではまたどこかのセキュリティキャンプで。

SHARE LOUNGEが居心地良すぎる話

はじめに

気がつけばもう新年度、、、 学生生活も残り一年となり、さらに研究のペースを上げていきたい時期になりました。 それに伴って増加する研究室と自宅の往復。単調な日々、、、 今思えばそんな単調な日々に心がやられそうになった時期が昨年はありました。

そこで新年度は新しい風を吹かせるべく、以前から気になっていたSHARE LOUNGEを開拓しようかと一念発起し、梅田のルクアにあるSHARE LOUNGEに行ってきました。

SHARE LOUNGEとは簡単に言うとTSUTAYAが運営しているコワーキングスペースです。

以前の僕であれば、コワーキングスペースはどちらかというと社会人が使うイメージがあり、料金もそれなりにするし、学生の間はご縁がないものだと考えていました。

ただ、去年の一年間で何度もSHARE LOUNGEの前を通りリサーチをした結果、学生にとっても沢山の魅力があることを発見したので、本記事では大学院生の僕に刺さっている魅力を紹介したいと思います。

SHARE LOUNGEのここが良い!

1. 作業に集中ができる

まず1番の魅力は作業に集中ができることです。 これに関しては正直、人によりますし、SHARE LOUNGEに限った話ではないのですが、普段勉強をする場所から環境を変えるだけでかなり集中力が上がります。

利用している人はみんな読書をしたり、デスク作業を黙々とやっているので、自身も触発されていつもより集中できている気がします。 また、時間単位の料金なので、「混んできたけど居座り続けて良いかしら、、、」、といった雑念もなくなりますし、大声で会話する人々密度がカフェに比べてかなり低いため、「会話うるさいなぁ」みたいな経験はあまりありません。雑音レベルはSpotifyになるカフェ雑音みたいなのに近いイメージですね。。。ざわざわは聞こえますが、会話内容は全く聞こえない、ちょうど集中しやすい雑音レベルです(個人主観)

2. アメニティが豊富

2つ目は、アメニティの豊富さです。 正直僕自身コワーキングスペース経験が潤沢にあるわけではないので、相対的な評価はできないのですが、アメニティが充実しています。 充電器ケーブルなどはもちろん、イヤホンやブランケット、モニターに至るまで無料でレンタルすることできます。 パソコン作業をするときに、モニター二つ欲しいから外行けないや、、、っていう方でもモニターをレンタルすることで万事解決します。

3. 本を買わずに読める

これは個人的に結構なポイントなのですが、TSUTAYA書店と併設されていることもあり、書店内の本が基本無料で読むことができます。 「気になってる本があるけど、買うにはなぁ」、「一度読めればそれで満足」と言った方には結構刺さるのではないでしょうか。 僕自身、本は結構読みますし、最近は雑誌も結構読み漁っているので非常に助かっています。 何かテーマを持ってSHARE LOUNGEに足を運び、そのテーマに沿って一日滞在して知的生産を行うのも良いのではないでしょうか。

4. 軽食・ドリンクが充実

SHARE LOUNGE梅田店はとにかくドリンクや軽食が充実しています。 他の店舗は知らないのですが、おそらく充実しているでしょう。 小腹が空いた時のお菓子や菓子パン、カップスープ、ヨーグルト etc... ドリンクで言えばコーヒーやドリンクバーはもちろん、美酢やアーモンド効果などもあります。(課金すればアルコールも飲み放題のようです) 健康的な食生活かという議論を無視すれば1日SHARE LOUNGEで食生活を完結することができます。 もちろん、飲食物の持ち込みも可能なようなので、健康的な食事を買って持ち込めばもう住めます。

5. 意外と安い?

苦学生にとって一番気になるのは値段ですよね。 値段は店舗によって違うようですが、梅田店は下記のようになっています。

学生であればなんと3000円強。 1000円くらいの本を3冊読めば元が取れますし、軽食やドリンクが取り放題なことを考えれば十分のように思えます。 さらには回数券を買えばもっと安く利用ができます。 何を目的として利用するかによってこの値段が高いか安いか感じ方が変わってくると思いますが、普段研究室と自宅を往復している院生が時折、息抜きがてら生産性を向上させるには十分なのではないでしょうか。

利用方法

利用方法は簡単。お店に行って利用プランを伝えるだけです。 わからないことは聞けば全部教えてくれます。 専用アプリから予約すれば10%オフになるのだとか、、、

最後に

本ブログでは、SHARE LOUNGEで作業するという選択肢を紹介しました。 毎日利用するには学生にとっては高いとは思いますが、たまに気分転換がてら進捗を産む場所と言う選択肢としてはありなのではないでしょうか。 生産性を向上させるための出費は自分への投資だと思っているので、これからも利用していきたいと思います。

2月を振り返る(2024年)※重要?追記あり

早いものでもう月末になってしまいました。

今年は閏年なので29日まであると言っても29日までしかないので特に短く感じます。

そんな短かった2月を軽く振り返っていきます。

振り返り記事について

先月の記事で振り返りの記事の書き方で迷走してしまい、先人たちのフォーマットを調べて2月からは書き方を工夫すると宣言しました。 しかし、人には人の乳酸菌とは言いますが、人には人のフォーマットがありますよね。 自分が何を目的として振り返りブログを書いていて、どうしたいか、それを明確にすることによって自然と形になっていく気がするんです。知らんけど。 この観点から私が月末振り返りを書く目的を言語化すると大きく以下の二つのものがあると思いました。

- 人生ビンゴで毎月ブログを書くと宣言したから

- 定期的に自身の進捗を振り返り、必要であれば軌道修正するため(いわゆるPDCA)

1に関しては特に言及することはないですが、2の理由の方に沿ってフォーマットを考えていきたいと思います。 とは言っても、書きながらどんどんブラッシュアップしていければと思っているので、PDCAが回せるように書いていきたいと思います。

それでは、この文脈におけるPlanは何なのでしょう(書きながら考えている) 正直人生の目標に向けてのPlanというと大層過ぎますし、まだ職にもついていないので掴めないところがあります。 とすると、年間目標に対してのPlanを月単位で振り返るのが良さそう。 となると結局、人生ビンゴは今年の目標を掲げているため、人生ビンゴの項目を一つの観点として振り返っていこうと思います。 フォーマットは都度更新していきます。

今月挑戦したこと

できたこと

達成

- 県外の人を天満に連れて行く 行けば行くほど魅力に気づく街、天満に地元の後輩を連れていきました。天満でもちょくちょく新しい出会いがあり、海外旅行やスポーツ観戦遠征の機運が高まりました。

- スポーツバーでスポーツ観戦 今年応援すると決めたガンバ大阪の開幕戦を見にBritish Hubへ行きました。諸々予算を概算した結果、今まで金額面を懸念して入会していなかったDAZNに入会した方がいい気がしたため、クラブ応援セットでDAZN契約しました。そのため、これからはスポーツを見るだけではなく、戦術やスポーツビジネスの番組も見て学んでいきたいと思います。

- 美術館行く 兼ねてから熱望していた京セラ美術館に村上隆展を気に入ってきました。良かったです。

進捗○

- ラボのサーバー死活管理確立 死活管理するツールを導入しました。今後はログを見やすいようにelastic searchを使ってビジュアル化できるようにしたい。

- TOEIC800 英語の勉強法を見直しました。体感ですが、以前よりリスニング、スピーキングともに伸びている気がするので、6月くらいに一回TOEIC受けようかな。

- 10都市以上に行く 最近旅行雑誌を見たり、スポーツ観戦遠征に向けて色々調べたりしているので、実際どこに行くか考えていきたい。

- 月1でCTF参加 今月も参加できました。来月どこに参加するか考えたい、最悪THM。

- スポーツ観戦遠征行く 10都市以上制覇に向けて頑張る。

来月に向けて

来月は一応春休み(院生に春休みはあるのかは永遠の謎ではあるが)であるため、時間があるうちにコミットしやすい「徳丸本読破」、そして4月にAPを抱えているので、「APの勉強」、そして5月に締め切りの学会があるため、研究も頑張っていきたいと思います。

最後に

結局今月も微妙な感じになってしまった。が、これからの発展に期待。正味、自身で毎月ブログという形で振り返っていなくてもいい気がするので(現在は他に記事を投稿できていなかったので振り返りという形で無理矢理出力してる感じ)これにも頼らなくていいように普段から技術のアウトプットをしていきたい。

重要?追記

今4月末時点ですが、マジでブログを書くために謎の振り返りをしているのが個人的に気に食わないので、先月から月ごと振り返りとかやめました。 まあ、取り組みごとにきちんと振り返りはしてるので、あえてせざるを得ない状況を作らなくてもいいかなというのもありますが。

1月を振り返る(2024年)

はじめに

今年の初めに掲げた目標に「毎月ブログを投稿する」というものを掲げたため、毎月マストでその月を振り返る記事を書こうかなぁと思い立ちました。

※特定の知見を共有したいという意図よりも、自分でメモ的に書くことで脳内を整理してPDCAを振り返ろうという意図なので、この記事を読んだからといって賢くなるわけではありません。

今月の目標

今月の目標は特に決めていませんでした。

というより、今月決めた目標は全て今年の目標なので。

強いていうならば、今年の目標として作成した人生ビンゴの達成方法を考えることでしょうか。

月末振り返り記事は今回が初めてなので、今回はぬるっと振り返って来月からは先月建てた目標を振り返っていきたいと思います。

振り返り

人生ビンゴのうち、今月アプローチできた項目は次の通りです。

ブログ毎月投稿

振り返りブログを毎月書こうと決めました

nmapに関する技術ブログを書きました

洋食積読一冊読了

- アガサクリスティの「And Then There were none」を読み始めました

AP取得

- 春開催のAPを申し込みました

デジタルデトックス旅

- 一人旅が趣味の友人おすすめの書籍を購入しました

グランド花月行く

- 友人とグランド花月に行きました

月1でCTF参加

- Try Hack meに課金しました

- 課金してから14日間毎日取り組みました

- 学校の授業内のCTFに参加し、8/40位でした

- 来月のCTFを申し込みました

徳丸本読破

- 環境構築を行いました

TOEIC800

- 真面目に勉強方針を定めました(TOEIC特化というよりもスピーキングメイン)

初月にして8/25アプローチできたのはなかなか良いのではないでしょうか。

来月の目標

- 振り返りブログの内容を考える

- ここまで書いて思ったのですが、なんか適当すぎるので何を振り返るのかをしっかり考えたい

- はてなのデザインを考える

- 今のデザインがさほど好きではないので変えよう

- 徳丸本

- 自分の持っている本がかなり化石になってしまったので、図書館で借りて最新情報にアップデートする

- 旅先を決める

- python勉強したい

- CTFにしても日常的にもそうですが、pythonができるって言えないのが、なんだかとても悲しいので勉強します

- TOEICをいつ取るか、筆記などはどのように勉強するのかを決めたい

かなり雑すぎてこんなの投稿していいのかわかりませんが、メモなので笑 来月はもっとよくまとまった振り返りになるように精進します。

阪大の大学院に外部から受かった話【受験〜合格発表】

本ブログは、阪大の大学院に外部から受かった話【受験〜合格発表】です。 阪大に出願するまで、学習の仕方は別の記事で書いているのでそちらを参考にしてください。

1. 阪大の大学院に外部から受かった話【〜出願】 - ろーぜのブログ

2. 阪大の大学院に外部から受かった話【学習編】 - ろーぜのブログ

3. 受験〜合格発表まで←イマココ

というわけで、受験から合格発表までについてまとめていきます。

この記事を書き始めてからしばらく時間が空いてしまい、研究活動も始まってきたので、そちらも交えて話したいと思います。(研究室見学で色々聞かれてこのブログを書き切っていないことを思い出した)

(↑からさらに放置してしまった)

受験まで

阪大の工学研究科の院試は筆記試験、面接試験の二日に渡って行われます。

二日間は連続しておらず、筆記試験があり一日空いて面接があったので私は筆記試験後一旦地元に帰りました。

筆記試験日、面接試験日いずれも前乗りして梅田のホテルに泊まりました。

大阪に住み始めて痛感していますが、吹田キャンパスは割と立地が悪いです。

最寄りは阪大病院前か北千里ですが、いずれも周辺にホテルがありません、おそらく。

最寄り駅周辺のホテルの選択肢が消えたならば、次に来るのは沿線沿いの駅です。

北千里は、阪急千里線、阪大病院前は大阪モノレールが通っていますが、いずれの沿線で近いところはどこもいまいちパッとしません(パッとしないので最初からあんまりホテルを見てなかった)

とか色々考えて梅田になりました。梅田であれば、阪急千里線で一本(30分くらいかかる)、千里中央乗り換えでバスでいけます。所要時間はそこそこかかりますが、試験の当日はそんなに朝が早くないので、特別早起きしなくても余裕で間に合いました。

受験当日

筆記試験

筆記試験は、線形、フーリエ変換、複素関数、電気回路、電磁気、情報理論、情報セキュリティ、データ構造とアルゴリズムを選択しました。

基礎科目は、手応え的に全部で半分くらい、専門科目は、情報理論と情報セキュリティは全部できたので、8割強の手応えはありました。(データ構造は難しかったけれど、周りの話を聞く感じ周りも全然できてなさそうだったので、安心しました)

周囲に聞き耳を立てている感じ、電磁気がかなり簡単だったようです。

完全に選択ミスをしてしまったと思いました。ただ、確実に落ちたという手応えでもなかったので、当落線上にいるなぁと思いながら帰路につきました。

面接試験

面接試験は、昼くらいからあった気がします。筆記試験から一日開けられたおかげで余計なことをたくさん考えて不安でずっと吐きそうでした。

面接では以下のようなことを聞かれました。

- 大学への志望動機

- 電気電子情報通信工学コースへの志望動機

- 学部では通信を研究しているのか

- 学部では、志望研究室で必要となる基礎知識は学んだのか?それとも独学?

- 数学の出来が良くないが、大学ではそんなにやらないのか

- 大学院を併願しているか

- 他の大学院と試験科目違うのか

です。これらの質問を受けた時、完全に落ちたと思いました。

数学は特別できたわけではありませんが、すごくひどい印象ではなかったので、自分が想定しているところ以上にミスをしているのではないかと、また併願校を聞かれて落とした時の選択肢があるのかを聞かれたのか等考えとても不安になりました。面接終了後には、「面接 併願校 聞かれる」みたいなワードで検索しまくったことを覚えています。

合格から研究室配属まで

そして、合格できました。

正直、大学受験でさえここまで意思を持って勉強してこなかったのでめちゃくちゃ嬉しかったです。研究室配属に関しては、かなり後になってからメールがきて、第一志望の研究室に配属されました。

まとめ

最終的にすごく雑なまとめ方になってしまいましたが、本当に頑張ってよかったと思います。今回の自身で目標を立ててそれに向けて長期間にわたって取り組んだ経験は必ず今後の糧になると信じています。このブログを読んでいる方も受験生の方が少なからず見えると思うので、ぜひ後悔しないようにチャレンジしてみてください。

阪大の大学院に外部から受かった話【学習編】

本ブログは、阪大の大学院に外部から受かった話【学習編】です。 阪大に出願するまでは、阪大の大学院に外部から受かった話【〜出願】を参考にしてください。

本ブログでは、どのように筆記試験の勉強をしていたかをまとめていきます。

はじめに

前のブログでも触れましたが、私は併願校の兼ね合いもあって必要最低限の科目しか勉強していませんでした。 必要最低限の科目しか勉強しないのは、本当に精神衛生上良くないので、受験する科目に加えて1,2科目学習しておいた方がいいです。

今回は、私が学習した基礎科目5科目と専門科目3科目の学習についてまとめていきます。

学習の流れ

学習は、4月から始めました。

4月から7月までは、学部で所属している研究室の基礎ゼミの資料作成をほぼ毎日していたので、平日は毎日9時から研究室に行き、17時くらいまでシミュレーションやら資料作成をしたのちに、図書館に行って21時くらいまで勉強していました。 と言っても、6月くらいまでバイトと長期インターンも行っていたので、毎日4時間がっつり勉強していたわけでなく、平均して3時間くらい勉強していました。

そして、6月中旬くらいからバイトも落ち着いて当時記録していたstudyplusによると、6月は約50時間、7月は約115時間、8月は約111時間学習していたらしいです。トータル276時間くらいですね。

外部の院試を受ける上でまじでこれはよかった3選を挙げるのであれば、

- 志望の研究室の研究室見学に行き、過去問の解答をもらう

- 志望の研究室の先輩と連絡先を交換する

- 過去問でわからないことがあれば誰かに聞く

ですね。

基礎科目の問題はネットで調べればなんとかなることがありますが、専門は割と困ります。 そのため、過去問の解答を先輩からもらっておくのが良いと思います。

そしてもう一つはわからないことがあれば周りの人にすぐ聞くことです。 幸い、私の友人は優秀な人が多かったので、基礎科目でわからないことがあったらすぐ教えてもらっていました。 基礎科目が点が取れたのは友人のおかげと言っても過言ではありません。

上で過去問の解答を先輩にもらうべしと書きましたが、基礎科目は同じ研究室でも人によって選ぶ科目がバラバラで解答を作成していない場合が多々あるので、基礎科目に関しては周りを頼りましょう。

基礎科目

私は基礎科目は、線形代数、フーリエ解析、複素関数、電磁気学、電気電子回路を学習し、受験しました。(一応、微分方程式も少しは勉強しましたが、過去問を一度もやっていないのでほぼやっていないのと同義) 科目別に学習した内容をまとめていきます。

線形代数

大学の講義でやったことを思い出すためにまずは、ヨビノリの動画を見ました。

ヨビノリの動画は対角化までがわかりやすくまとめられていますが、ジョルダン標準形やユニタリ行列による対角化などはまとめられていないので、図書館でマセマなどの本を読み漁りました。 過去問をやるとわかりますが、本当にほとんど対角化の内容になっているので、対角化さえわかれば問題は解けると思います。

マセマ以外には、ヨビノリのブックレビューで勧められていた本をやりましたが(学部1年時に買ってた)阪大院試のためだけならばやりすぎ感があるのと、一部誤植が気になったので、最終的には辞書的な感じで演習を繰り返してわからないポイントが出てきたらこの本に立ち返って勉強していました。

フーリエ解析

フーリエ解析に関してもまずはヨビノリの動画をみました(ヨビノリ神。ありがとうございます)

そして、ヨビノリを見た後マセマをはじめとしたいろんな本を図書館で読み漁り演習をしました。 と言っても身になってると感じるのは、マセマと大学生のフーリエ解析という本です。 大学生のフーリエ解析は正直最後まで演習はしていませんが、よかったと感じています。

阪大のフーリエ解析の問題は、微分方程式か偶奇関数の性質を利用して、ディリクレ積分的なやつの値を求めるかなので、フーリエの基本的な性質などを押さえて過去問演習をすればいいと思います。

複素関数

複素関数論は、2022年度入試から傾向が変わりそれまで留数定理ができればよかったのが、証明などが中心になりました。 そのため、あまり私の学習方法は参考にならないかもしれませんが、一応。。。(私は本番複素関数論できませんでした)

書籍としては、こちらもヨビノリのブックレビューにあった複素関数論という本を中心に学習しました。 学部時代は複素関数論の授業を履修していなかったため、1からでしたがこの本とマセマのおかげで理解できました。

電磁気学

電磁気学は学部である程度やっていましたが、信じられないほど忘れていたのでかなり焦りました。

そのため、まずは、大学生の電磁気学という本をやりました。この本で大体の問題の解法を掴むことができました。

阪大の電磁気は、マクスウェル方程式ゴリゴリ、または球外殻導体の簡単な問題が出ますが、後者であればこの一冊で解けるようになると思います。

と言っても、球外殻導体の簡単問題が出るとは限らないので、上記の本に加えてこの本をやりました。

これは、阪大のシラバスで電磁気演習の参考書として書かれていましたが、マジの良書でした(良書というよりまんま出ると言った方が適切なのかもしれません)

阪大の過去問のマクスウェル方程式を使った問題は全てこの参考書に載っています(ガチ) 個人的にこの本を発見するのが遅くやり込めなかったので、電磁気が少し不安要素ではありましたが、この本を極めれば本当に電磁気は怖いものなしなんじゃないかと思いました。

他には、一部の過去問で京大の電磁気の講義資料の問題に酷似しているのも見受けられたので、時間が有り余る方は京大の電磁気の講義資料を読み漁ってもいいかもしれません。調べれば出てくると思います。

電気回路

電気回路は割と講義の内容を覚えていたので、過去問をずっと解いていました。 わからないところがあれば阪大の教科書などを使って勉強していました。

電子回路は全く勉強していません。

専門科目

専門科目は、データ構造とアルゴリズム、情報理論、情報セキュリティを選択しました。

前のブログでも述べましたが、専門科目は割と講義の内容を覚えていたので、基礎科目と比べるとほとんど勉強していませんでした。

データ構造とアルゴリズム

データ構造とアルゴリズムは、自大学の講義資料を中心に勉強しました。一部、わからないところは、YouTubeで早稲田大学の早水桃子先生が離散数学として講義動画を上げているのでそちらで学習しました。実際、それで過去問はほぼ解けました。

が、2022年度入試から少し傾向が変わって基本的なデータ構造やアルゴリズムを解答するだけでなく、ある課題に対してどのデータ構造やアルゴリズムを適用するか的なのが問われる問題になった気がします。(2022の行列計算と動的計画法みたいな)

だから、もっとどう使うかみたいなとこを考えて勉強するといいと思います。(知らんけど)

情報セキュリティ

情報セキュリティは、まず最初に過去問を解いていけるなと感じたのであまり学習しませんでした。

情報セキュリティの院試科目としての歴史は短く、5年分くらいしかありませんし、最初の3年くらいは正直何言っているかわかりませんでした。

が、最初の3年くらいは難易度調整のために難しかったのだろう、割り切って直近2年分くらいをやりました。

加えて、研究室の先輩にRSAやDSA、Elgamalの弱点の数学的証明とかはやっておいた方がいいよとアドバイスをいただいたので、8月に入りその辺を軽く復習しました(そしたら出た、本当にありがとうございます)

その際は、こちらの暗号技術の全てという本を利用しました。

もともと暗号技術を勉強したいと思って昔買っていた本なので、院試だけにしか知識を利用しない場合は、図書館で借りるだけでいいと思います。

この本は本当に暗号技術が全て載っていてびっくりしました。良書です。

情報理論

情報理論は、基本的なことは自大学で使用していたオーム社のこちらの本を使いました。 基本的なことが分かりやすくまとめられていてよかったです。

しかし、定常確率など一部載っていない内容があり、その部分は今井本と巷で有名な参考書を使いました。

正直、リードソロモン符号に関しては阪大の友人に講義資料を送ってもらうなどしましたが、最後まで理解し切ることができませんでしたが、なんとか耐えました()

最後に

冒頭にも書きましたが、外部受験するに当たって、研究室の先輩を連絡先を交換する、内部の友人と連絡を取ることは重要だと思います。

よく外部からは、内部に比べて情報量が少なく効率的に勉強ができないため不利だと言われますが、本当にその通りだと思います。

しかし、裏を返せば情報量さえ確保できれば、内部と対等に戦うことができます。

内部で同学年の友人だと、本人も院試があって(ましてやライバル)、割と教える余裕ないと思うので、研究室の先輩と知り合いましょう。(私は、研究室の先輩と浪人して阪大に入学した高校生の時の友人と連絡を取り合っていました)

加えて受験大学の過去問分析などをしっかりしましょう。

私は、画像のようにGoogleスプレッドシートにまとめて演習を繰り返していました。

大学受験時は、予備校などが志望校の過去問分析などをしてくれていたと思いますが、大学院にそんなもんは存在しません(内部はあるかもしれませんが)

自分で過去問の演習を繰り返して効率よく学習していくのがいいと思います。

これで学習編は終わりです。 次回は、阪大の大学院に外部から受かった話【受験~合格】です。

![線形代数学[新装版] 線形代数学[新装版]](https://m.media-amazon.com/images/I/41brtA3ln+L._SL500_.jpg)